在法制史的研究中,除了利用律例、则例、会典、官箴、刑案汇览、判例判牍等传世文献外,最为重要的要数档案资料了。近年来,由于学界研究视野的地方转向,那些提供了大量细致入微、具体详尽、鲜明逼真、直接反映清代地方衙门司法制度与实际运作资料的州县诉讼档案受到研究者的青睐。本文拟就近三十年来国内对清代州县诉讼档案的整理与研究情况做一梳理,以期能为广大学者进一步利用档案提供方便。

一、对清代州县档案的整理

本文所讨论的清代州县档案主要是指保存在档案馆、图书馆或博物馆里的官方档案。又因诉讼档案往往散见于吏、户、礼、兵、刑、工六房或其他如盐房、承发房之中,并不单独分类,故本节的讨论从州县档案的“整体”出发。

作为一省之内最小行政单元的清代州县,其数量在不同时期是有变化的,大体而言,有100个以上的普通州和1200到1300个普通县。这些州县按清朝制度的规定都有着自己的行政档案,但由于政权更换、天灾人祸等原因,能幸存到今天的并不是很多。尽管如此,其数量仍不可小视。国家清史编纂委员会白成立以来,就积极开展了对各地档案的清查调研工作,仅就国家清史委《档案调研报告》中《全国各省、市、县档案馆、图书馆、博物馆馆藏清代档案要目》来看,其卷数就相当浩繁,内容也非常珍贵。如河北省档案馆“临榆县全宗档案”(1840一1911年)中保存有该县贩卖私盐、膏捐、偷盗、赌博、私吸洋烟等方面诉讼案件,辽宁省档案馆就保存有奉天巡警道(1907年)15卷、奉天调查局(1907-1911年)20卷,辽阳市档案馆就保存有辽阳州警务长公所(1906-1911年)537卷、辽阳地方初级审判厅(1910~1911年)9卷、辽阳地方检查厅(1909-1911年)743卷、辽阳州衙(1877~1911年)17123卷,为我们研究清末司法制度变革提供了珍贵史料。[1]除此之外,国外也有一定数量的州县档案散存。

自1980年开放历史档案以来,清代州县档案的收集、整理、编目、保管、利用工作得到进一步推进。1991年,全国明清档案目录中心成立,该单位开始对国内外清代档案信息进行跟踪收集,建立了明清档案全宗目录数据库,并于近三十年来国内对清代州县诉讼档案的整理与研究2612000年出版了《明清档案通览》。清代州县档案历来受到地方各级档案馆的重视,从档案分级上来说,基本上都被划为重要档案,在整理、著录方面也都得到优先考虑。到目前为止,全国各地方档案馆所藏清代州县档案基本都经过系统的整理,大部分都编有目录,实现了“有规可循,有目可查”。但值得注意的是,这些目录大都是传统式编目,尚未来得及按照《明清档案著录细则》等标准格式著录。而且80%以上只著录到案卷级,而未细到文件级。少数档案馆已建立有清代档案目录机读数据库。另外,有些档案馆也存在着部分清代州县档案尚未整理完毕的情况。[2]

以下仅就为学界关注度较高的几种档案的情况做一概述:

(一)淡新档案

“淡新档案”是清乾隆四十一年(1776年)至光绪二十一年(1895年)淡水厅、台北府及新竹县的行政与司法档案,日据时代由新竹地方法院承接,转送覆审法院(即后来的高等法院),1937年再转赠台北帝国大学文政学部史料科之“台湾史料调查室”,供学术研究之用。战后移交台湾大学法学院,先由文学院陈惠馨教授保管,嗣后由法律系戴炎辉教授命名及主持整理工作,将档案内之文件分为行政、民事及刑事三门,门下并分类、款、案、件全档共计1163案,19152件。此档案类别以行政编最多,年代以光绪年问最多。全部档案原件及33卷微卷于民国七十五年(1986年)由戴炎辉移交台湾大学图书馆特藏组珍藏,清点实得总案数为1143案,共19281件。

在现存的清代台湾省、府、州、县厅署档案中,以“淡新档案”最具规模。此档案为研究我国清治时代台湾行政、司法、经济、社会、农业等极有价值之第一手资料,故对研究台湾法制史、地方行政史、社会经济史等深具学术价值,弥足珍贵。从1988年开始,以台湾大学图书馆为主体,对淡新档案的微卷、原档做进一步的保存和数字化工作得以展开;1998年台大图书馆执行“国科会计划”《数位图书馆与博物馆》的“淡水河溯源计划”,将淡新档案中有关淡水河流域的资料选出103案共2104件档案加以数位化扫描,首开淡新档数位化的工作。2001年起台大图书馆和其他公家单位一起加入“国家典藏数值化计划”,为期5年。除了数位化外,现已整理出版纸质档案《淡新档案选录行政编初集》4册、《淡新档案》28册。[3]

(二)巴县档案

此档案系四川大学历史系的冯汉骥教授于1953年在重庆巴县樵坪乡的一座关帝庙中发现。初期先后由西南博物馆、四川省博物馆、四川大学保管。1965年3月正式移交四川省档案馆。四川大学留有部分抄件。清代巴县档案进馆后,省档案馆便组织力量对其进行了抢救与保护,编制案卷目录9册,已裱糊乾隆至同治年间档案908898张,缩微1058盘67331卷。档案数量共计113020卷,其中司法档案99601卷。案卷起止时间由清乾隆元年(1736年)至清宣统三年(1911年),包括乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统共七朝176年的历史;清代巴县衙门档案按吏、户、礼、兵、刑、工等分房立卷归档。按诉讼性质、问题分为21个专项,包括司法体例L总类)、命案、地权、房屋、借贷、欺诈、家庭、妇女、商贸、斗殴、盗窃、租佃、赌博、烟泥、水道、工矿、宗教、契税、移关及其他类。

20世纪80年代后期,四川省档案馆与四川大学历史系合作编纂了《清代乾嘉道巴县档案选编》(上、下两册)。分别于1989年、1996年出版,两册总字数达143万。上册目录较简,检索不便,下册出版时在目录上列出了每件档案的标题,并附了上册的细目。1991年,四川省档案馆编纂出版了《清代巴县档案汇编-乾隆卷》,计32万字。此书按六部分类,每部又按问题及时间先后依次排列。[4]后因经费不足,未能继续出版,甚为遗憾。

(三)宝坻档案

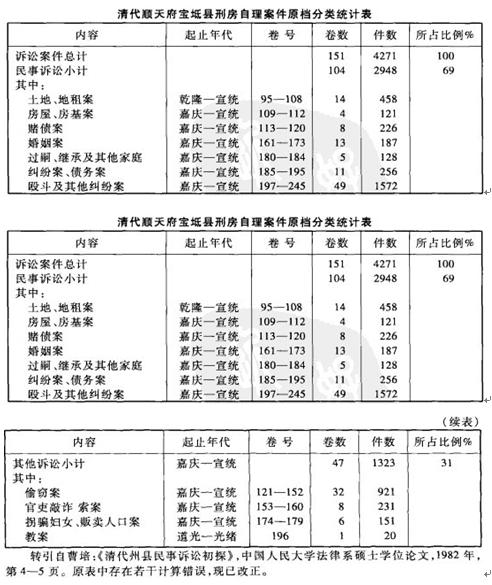

顺天府宝坻档案现藏于国家第一历史档案馆,约41893件(册),时问起止为雍正元年(1723年)到宣统三年(1911年),此档案做成的缩微胶片早为学界利用。根据曹培的统计,在4271件诉讼案件中,民事诉讼案件就有2948件,占了整个诉讼案件的69%(详见下表):

(四)南部档案

《南部档案》是近年为国内外所熟知的珍贵地方档案,2003年10月人选第二批《中国档案文献遗产名录》,次年12月,被列入国家清史纂修工程项目。

此档案是目前发现的历时最长的清代地方档案,上起顺治13年(1656年),下止宣统三年(1911年),共计256年。它于1960年发现于四川省南部县公安局一间堆放杂物的库房,1965年移交南充地委档案科。之后有1965年春、20世纪70年代末、1984--1986年、2005--2009年的四次整理。1965年春的整理十分粗疏,仅仅做了按册编号的工作。20世纪70年代末整理主要工作目标是“成卷编目”,但由于档案浩繁,没有取得实质性的成果。第三次整理的目标是以时间为序、按房排列、分盒存放、编写目录。最终编撰出目录23本,装盒1873盒,清理出档案18070卷。从整理出来的档案目录看,诉讼档案案卷数占了全部档案的61.27%。

从2005年开始,根据国家清史会的要求,完全按照1994年10月1日公布的《明清档案著录细则》规定的标准进行的第四次整理得以展开。这次整理由西华师范大学历史文化学院与南充市档案馆合作进行,历时5年,最后核定其档案数量为18186卷84010件,现已出版《清代南部县衙档案目录》,该目录共计500万字,具有整理科学、著录规范、目录宏富、题名精炼、编排清晰等特点。[5]

(五)冕宁档案

清代四川冕宁县,是一个汉、彝、藏、回等多民族聚居的县,冕宁档案的整理为我们研究少数民族地区的基层管理、土司的司法活动以及国家法律在少数民族地区的执行情况等方面提供了珍贵的第一手资料。2005年,四川省档案馆对这批档案进行了整理与制作微缩胶卷。此档案上起康熙四十六年(1707年)至宣统三年(1911年),历时205年。整理出的406卷档案中,除5卷为民国后的档案外,其余401卷均为清代档案。该档案现藏于冕宁县档案馆。另早在1986年,四川省民族研究所和四川省档案馆还从四川档案馆所藏清代冕宁县档案资料中整理出《清代冕宁县彝族档案资料选编》,计22万字。此外还从清代巴县档案中整理出有关马边彝民的资料约2万字。[6]

2008年,四川省档案馆选编了《巴蜀撷影--四川省档案馆藏清史图片集》,此书从吏役管理、政令贯彻、政务运作、民俗工商、民族事务等五个方面择取了《巴县档案》、《南部档案》、《冕宁档案》、《会理档案》等档案馆的原件,并彩印出版。书中的绝大多数图片系首次向社会公开,很多档案的内容和形式都罕见,鲜为人知。唯内容比较分散且档案数量少,作为对档案的初步了解尚可,但要对它进行深度利用则很困难。[7]

(六)紫阳档案

紫阳档案是指现保存在陕西省档案馆的清代陕西“紫阳县正堂档案”。此档案共保存清代档案约300卷,时间自道光九年开始,历道光、成丰、同治、光绪、宣统五朝。内容主要为土地契约与纠纷。目前已完成抢救裱糊工作,并经初步整理,有简易案卷目录。

此档案的最大特点在其发生地为西北地区,在一定程度上弥补了档案的空间布局,对互补互证其他几个地区的档案内容、探讨全国范围内不同区域的州县司法管理的共性与异性会大有裨益。

(七)黄岩档案

2000年7月,浙江省台州市黄岩区的一场大台风掀开了一幢老房子的屋顶,有人意外发现了藏在墙壁里的用棕树皮包裹的古老文书,后被定名为“黄岩诉讼档案”。此档案包括诉状的状式、副状、证据和审理的记录等司法文书约110余件。后经第一历史档案馆修复后得到78份诉状,时间跨度为同治十三年(1874年)到光绪十五年(1889年),前后历时共16年。

黄岩档案的数量对于众多的州县档案而言,显得微不足道,而且它也不是我们所说的通常意义上的“档案”,但是田涛一行对它的整理的精细度在大陆却是前所未有的。他们首先按档案年代顺序统一编号,然后将原件按比例缩小影印,并逐一点校。不仅如此,他们还采取法律人类学的方法,将档案所记录的案件发生地与该档案所记录的情况进行实地调查核实,以进一步探求其历史变迁。[8]其整理方法与研究思路都值得后来者借鉴和学习。

二、对清代州县诉讼档案的研究

大陆学人对清代州县档案的研究主要集中于史学界。就中国法制史而言,研究者更多的是去梳理法律制度及变迁的历史。早期利用档案进行研究的为数甚少,其中曹培、郑秦、吴吉远较为引人注目。[9]

1982年,中国人民大学硕士生曹培在其导师张晋藩的指导下,利用《宝坻档案》完成r硕士论文《清代州县民事诉讼初探》。曹培认为,从统治者的态度来看,清初对民事诉讼是不够重视的,后来逐渐重视起来,就档案来看,从乾隆到宣统年间,四月至七月是照常受理户婚田土案件的;从整个州县自理诉讼中各类案件所占的比例来看,民事案件约占全部“州县自理”案件的一半以上;清代州县之内存在一个官府与乡里相通、血缘与地缘、族权与乡权相结合的严密的诉讼组织;州县对民事纠纷的处理方式有官府调处,乡保调处,族长、亲友、乡绅调处;调处贯穿于诉讼过程的始终,调处人也不拘形式,由差役、乡保、族长、亲友、中证人随意组合,上诉州县后调处息讼的民事案件有一定范围;在民事审判中遵循纲常伦序,唯礼定分、以让化争、导民于义,礼义亲族、谊全姻睦(发表论文改为“以礼化争、昭和雍睦”)的原则。后经修改,发表在《中国法学》1984年的第2期上。同一时期,郑秦在导师张晋藩的指导下,利用顺天府全宗档案、兴京县公署全宗档案、获鹿县档案等州县档案完成了其博士论文《清代司法审判制度研究》,后由湖南教育出版社出版。该书中,郑秦对地方审级的设置与管辖、地方专门机关的司法事务、地方机关长官的独任审判、旗地纠纷的审理、刑名幕友制度与司法进行了实证研究。关于民事审判与调处息讼制度,郑氏认为:州县自理案件的基本审理原则是调处与责惩相结合,具体到案件中,可能是调处成分多些;县官批词若批得好,可在“讼起之初”平息纠纷;由当事人或监护人出具甘结、保状等,州县官作出指示即可结案;州县自理案件的调处是诉讼内调处,民间调处是诉讼外调处;调处息讼是合法的,是行之有效的一项司法制度,其社会作用归根结底是使既定的社会秩序得到稳固。

郑秦利用宝坻档案还对旗人的特别司法管辖、宗室觉罗的司法审判制度作了探讨。他认为,旗人的司法特权一般来说被维持在国家法制统一的前提下。法律规定了换刑、减等、理事厅等特别内容,但又赋予地方官会审的权力,尤其是死刑案件,仍须经刑部统一办理,原则上不能折免。康熙中叶以后,八旗子弟迅速腐败,当他们成为社会不安定因素,而他们的法律特权要求可能超出最大限度时,清廷修订律例加以治理。乾隆、道光多次修律例,使得旗人一般刑事犯罪的折枷、换刑、免遣特权实际上已被废除,一律按《律例》定拟执行,与普通民人别无二致。清朝统治者建立旗人的特别司法审判制度,不仅有利于维护满族在全国的统治地位,使其不至于被融化在汉族的汪洋大海之中,而且也有利于保持八旗作为国家专制权力的威慑和镇压力量。[10]

这一时期利用档案进行研究的,比较重要的还有吴吉远利用《巴县档案》、《顺天府全宗档案》对州县政府司法职能的研究。1992年吴氏在四川大学师从柯建中、冉光荣完成了《试论清代前期州县政府的司法职能》的硕士论文。同年考入中国人民大学清史所,在随后数年师从王思治教授完成了博士论文《清代地方政府的司法职能研究》,后经修改出版。该书对州县政府的司法组织结构、刑名幕友在地方司法中的作用做了研究,并认为地方官的素质、官场陋习以及代书、讼师、绅衿都对司法有消极的影响,地方政府的司法职能由于权力高度集中必然失调。[11]

尽管在早期已有上述学人利用档案进行了颇有影响的实证研究,但它并没有成为后来研究者普遍的学术自觉,学界更多的还是利用已经出版的传统文献,很少有人走进档案馆。而近几年来,西方学者,尤其是美国、日本学者利用档案取得了卓越的成绩,他们的著述与演讲无论是在研究视野还是在理论推进上都影响着国内的研究者,也由此推动了国内州县档案的整理与研究。综其大要,近几年的研究主要表现在以下几个方面:

(一)材料取向与方法反思

近代以来,西方法律体系被引进到东亚后,中国法律史的研究便深受西方法律的框架和概念所影响,以致形成了以西方的话语分析中国传统法律文化的习惯,比如将中国传统的法律分割为“财产法”、“行政法”、“经济法”等与现代相近的各类部门法。近年来,随着档案的逐渐开放,寻找历史时期的“法言法语”成为学界的普遍追求。他们认为,中国法律史的研究应当充分认识到州县州县诉讼档案的整理与研究档案的学术价值,做回到历史情境中的努力,尽可能运用档案材料把当时的问题说清楚,而不必受制于所谓理论框架的束缚。在注意使用合适的档案材料、材料与结论的相关性以及对细节问题的厘清的基础上,如实反映历史事实,才能对中国法律制度的研究有更为准确的认识。沿此思路,也有人撰文指出,要重新认识或纠正一些不符合历史语境的概念或词汇。比如用“重情”、“细故”或“自理案件”、“命盗案件”来取代时人通说的刑事、民事划分,用“政务”替换“司法”,等等。[12]

(二)司法中的“人”

诉讼中的各种活动是靠“人”去推动与进行的,由于律例、会典之类的资料对基层记载简略,常不能使研究者对某些群体作深入的研究,而原始档案能为我们提供意想不到的非常丰富的细节,也为我们进一步对“人”的研究提供了可能。如由于受档案资料的限制,研究者对衙门确认的“代人写禀帖和诉讼状纸”的具有“合法”地位的官代书的研究没有引起足够的重视。事实上,具有合法身份的官代书,在清代各州县均存在,且历时久远,它作为联系官府与民间司法诉讼的一个“纽带”,对清代地方司法秩序的稳定与发展起到了重要的作用。又如,一说到差票,人们总会联系到差役持票危害百姓的场景,而从档案中则可以看出,官方为减少差役对乡民之敲诈与勒索,在差役数量、时间限制、收费标准等方面有严格规定,在实践层面,也能看到大量差役因不法行为而被处罚的案例。至于差役始终是衙门与乡村共同谴责的对象,其原因,除了差役本身收入少、地位低、官场陋习的影响等因素之外,传统体制对他们的不关照应是其根本原因--而这不是州县官自身所能解决的。再如对一些特殊群体参与诉讼需要有抱告的研究,也大大地深入了“人”在司法活动中的表现。[13]也有学者以司法档案以及其他具有直接史料价值的法律文献材料为中心,对民事诉讼主体--士、农、工、商、僧道、众人、妇女等的类型化研究,探讨了清代“差序格局”的伦理关系,家庭、宗族、行会、社区等社会组织与国家权力的内在联系,解决了不同人群在清代的法律和社会地位,阐明了清代社会秩序稳定与发展的内在机制。[14]还有学者以巴县档案的诉讼材料为中心,探讨了商人、乡约、客长、保正、行帮等群体与国家在地方秩序建构过程中的作用,认为黄宗智“第三领域”的分析框架仅限于对乡保、衙役在民事诉讼过程中作用的理解,缺乏完整性,因而应纳入清代社会政治结构的整体中去把握“第三领域”,使其理论获得更大的包容性。[15]

(三)官方裁判依据

1996年9月2113至23日,美、日学者在日本镰仓召开了一次国际学术研讨会。会议主题为“晚清帝制中国的法律·社会·文化--日美研究者问的话”(Law Society,and Culture in Late Imperial China:A Dialogue between American and Japanese Scholars)。此会中,两国学者就清代州县判案依据提出了两种截然相反的观点。[16]之后的十余年里,对此问题的探讨就没停止过。我国大陆研究者利用档案对他们的争论有更进一步的探讨,其结论也越来越明确。

里赞对黄宗智依律的观点提出了质疑,他认为远离中心的基层州县在国家权力体系当中是拥有自主性的,而这种自主性则集中反映在州县的全权及其实际的运作,尤其是审断上。这表现为州县对整个纠纷解决程序的灵活把握。在“告与理、理与准、准与审、审与断以及断是否依律”的审断各个环节七,只要可以平息讼争,州县可以采取其自认为合理的方式对争议给予审断,故其审断时主要考虑的并不是完成整个审断程序及严格适用律例,而是自主灵活地掌握程序与规则,综合运用情、理、律,以最便捷有效,也最能为当事人接受的方式了结纠纷,从而维护地方社会的安定与和谐。[17]

赵娓妮以南部档案为基础并结合《樊山政书》等典籍文献,对“悔婚”、“买休卖休”、“奸情”等案件进行了考察,认为县官的审断均未严格比照《大清律例》,而是存在着一种“从轻”的取向。[18]

吴佩林通过对南部档案的考察,梳理了县官判案的基本思路。就衙门对“嫁卖生妻”行为案件的判决而言,他认为县官对律例的态度上只是参照并不严格执行,他们有着自己的判案逻辑,即严惩藉嫁图索等恶劣行为;成全“传宗接代”行为;对于贫穷不能度日或夫妻恩义已绝的,衙门一般不会将嫁卖之妻判归前夫;对于不通家人或族人知晓的嫁卖行为,衙门一般不予支持;对妇女违背伦理纲常的行为,如犯“七出”而被嫁卖的,嫁卖行为通常会得到衙门的支持等。从衙门的这种判案逻辑可以看出,《大清律例》的相关规定所起的作用更多是行为导向,体现出官方利用法律规定坚守伦理道德的特征。衙门的判决,与其说是对嫁卖行为的惩治,不如说是对籍嫁图索等无赖之徒的切齿痛恨与弱者的同情。而对弱者的同情中,更多表现出的是对“糊口经济”的无奈与民间“传宗接代”需求的容忍。[19]

俞江通过对宝坻档案中的争继案件考察,认为州县审理自理案件,既不是黄宗智所认为的按照制定法办案,也不是严格意义上的“情理”的适用,作者对民间与官方所认可的“长房次子”、“立继人拨产给亲支近房”、“葬祭仪式”等立继规则的探讨,认为清代民间暗含着“实在性”的规则,从县衙审理来看,清代州县审理不仅仅依靠制定法,而且是围绕着规则作出裁决,而“情理”往往是规则的笼统表达。[20]

范金民以出版的巴县档案所记载的工商人户承应官府差事的诉讼内容为基础,考察了清代重庆的商贸行为。他指出在特定的地区和时代背景下,清代重庆的牙行、铺户、匠作加工业、生活服务业以及运输业,皆需承值应差。官府在审断相关诉讼时,大体上按以下原则进行:一是赋予相应行户铺商经营特权,严格划定经营范围;二是满足行户铺商要求,规定或强调一切交易均需入行;三是对差事内的把持予以支持认可,尤其是巴县衙,对承应差事的行业之把持行为和诉讼都持支持态度。县衙判案的依据既不是大清律令,也不是官衙告示,而单凭是否承应差事,是否遵守同行约定。而在江南地区,官方对于关于承值应差商业诉讼的态度与裁断则与重庆明显不同。[21]

邓建鹏依据黄岩档案,认为县官断案(甚至包括刑事重案)既不是依据法律,也不是诉求于情理,却是来自于“直观感觉”的裁断,这背后的基本原则是息讼、止讼。[22]

张渝通过对巴县档案中商业诉讼审理的考察,认为清代的商事纷争审理仍然需要依循律例的相关规定,在律例无明文之外,行规也有获得实定性的机制,且行规自地方官府出示晓谕之时即已具有确定性,地方的商业惯例和商人团体制定的行规是审理的主要依据,但当法律与行规都缺失时,“情理”则成为地方官员断案的依据,同样也具有确定性。[23]

刘听杰通过对南部县档案中“义让”、“转房”案件的考察,认为“情”包括了人情、案情以及风土民情。当习惯为国家法律所不禁,则州县官大胆运用,直接将民情引入审断;当其为国家律例所禁止,但考虑到地方的特殊性,州县官虽然不直接引用,但仍常以人情为借口,以看似通达人情,实则迁就习惯的方式进入审断,传统中国法因为“情”,而有了更广泛的含义。[24]

(四)官方制度表达与实际司法

制度的表达与实践的背离与统一对于准确认识清代地方法律与社会有着重要的理论意义。[25]比如学术界一般会认为,县级衙门是清朝国家对地方控制最基层的行政设置,州县官作为正印官,其司法是国家行使司法裁决权的终点。而吴佩林通过对南县档案的研究则证明县级以下的行政官员,如县丞、巡检等在其管辖区也具有司法裁断权。万事胚胎并非仅始于州县衙门,而是始于县以下的基层行政官署。对于州县官佐杂的司法问题,前人的研究多依据制度层面的规定,认为其不具有司法裁断权,而档案记载的情况却与此相反。档案对他们断案职能的记载也没有因“佐杂人员不得擅受词讼”的规定而有丝毫的隐瞒,而是白纸黑字明确地记在档案中。由此可见这已经不是秘密,而是公开的事实。又如农忙止讼、定期放告、设立循环簿与定期结案是清代州县衙门审理民间细故的制度规定,但在具体的司法实践中,并没有得到完全执行。个中原因除了制度规定的理想图景与传统社会主客观条件的限制之间存在着矛盾外,也与州、县官对自理案件有较大的自由裁量空问有关。研究者还进一步指出,现在的研究常常把一些制度的规定作为立论的前提,并没有对“制度规定与司法实践的不一致”保持足够的警醒和应有的学术自觉。[26]

(五)少数民族地区司法

一般认为土司司法活动在清雍正改土归流以后逐渐消亡,张晓蓓通过对冕宁档案的研究则认为,一直到清末,冕宁的土司还在流官的管理下参与地方的司法活动。活动内容涉及组织士兵维护治安、参与审判与凋解、协助缉拿逃犯,但土司的活动受到国家的监控,这是清代少数民族混居地国家通过土司管理民族事务的最好体现,也是流官与土官管理、协助、配合共建社会秩序的现状。[27]李艳君的研究则表明,在清代,对于西南边疆地区少数民族案件,无论是民事案件还是刑事案件,都由其所属州县管辖,并按照与汉族相同的司法程序进行审理。[28]

除上述之外,廖斌、蒋铁初利用巴县档案从立法规定、司法惯例、司法实践三个层面对刑事案件加以考察,认为官方在民事案件与刑事案件的受理上存在着区别对待的问题。[29]邓建鹏利用黄岩档案诉状与讼师秘本的记载作比较,认为讼师秘本直接促进了夸张及“耸听”式的黄岩档案的诉讼风格,之所以如此,与衙门对待词讼的态度有密切关系。[30]除此之外,也有学者利用档案对诉讼过程中的诉讼费用、状式条例,民事纠纷何以闹上衙门,以及土地买卖中的习惯与纠纷等问题进行了实证考察。[31]

三、现实的问题与未来的可能路向

以上所论大体上反映了国内对清代州县诉讼档案的整理与研究概况,就其问题而言,大致如下:

第一,我国大陆对清代州县档案的整理与我国台湾地区、国外相比,还处在零敲碎打的阶段。远的不说,就以《淡新档案》为例,我们可以方便地在图书馆、网上看到此档案的彩色图片或整理资料。而大陆,采取的方式,大多数还是如汪世荣去年拿到的教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“清代紫阳县司法档案的整理与研究”、李艳君刚刚申请到的国家社科基金“《冕宁县清代档案》整理与研究”那样以拿项目的形式进行。这种靠个人或小范围的方式进行的档案整理行为,在时间、技术、经费以及档案馆的支持力度上都有不少的问题,特别是在不能取得档案馆支持的情况下,要想对它进行整理并加以出版,只能是妄想。这样下来,根本不能满足档案利用者的需要,也自然会影响到整个法律史的研究进展。

第二,研究者集中于中青年学者,特别是青年学者上,就整个法史学界而言,并没有形成利用档案的风气。个中原因主要在于档案整理出版或作数字化处理的太少,要看档案必须得蹲档案馆,而相当多的研究者,特别是稍有成就的学者由于时问、精力的限制,不愿或不能作出这样的选择。除此之外,学术评价机制也是一个原因。看档案,费时多,出成果慢,“高投入、低产出”,在一片喧嚣的学术界是很难让他们作出这样的选择的。

第三,在档案利用的态度上,不太注意考察档案叙述的真实性、档案保存的缺陷性以及与其他资料的互补性。档案的制作过程可能会存在一定的虚构,而且档案在各个朝代保存的数量也参差不齐,绝大部分集中在晚清,特别是光绪、宣统年问。不仅如此,同一卷档案的保存也不一定完整。在这种情况下,我们就不能以晚清的情况推断出整个清代的事实,也不能因为某一卷档案没有堂审记录,就推出此案件是以“批词”完案的结论。同样,我们也不能在看了一定数量的档案之后,贸然得出一些结论。因为档案只是记录了司法程序中的部分情节,许多隐藏在档案背后的事实仍无法通过档案的记载来了解,比如衙门的刑讯逼供就不可能通过官方记载的司法档案来看到;又如我们不能根据档案里保存有大量的民间细故纠纷,而不去与当时的人口数量、诉讼规模、同一时期的相关著述进行比较,就认为百姓“好讼”.因此,研究者须对此保持足够的警醒,而且必须将档案与其他资料进行对证与互补研究。不然,得出的结论不仅难为同行认可,更重要的是可能会与历史事实截然相反。

第四,在档案利用的区域上,学者多是集中某一个地方的档案而不是对几个地方加以综合考察,这样不易于整体史的把握,其运用有限的档案数量所得出的结论也不一定能让读者信服。而学者这种选择又常常与档案利用的不便互为因果。

有鉴于此,以官方的力量为主导去整理档案,研究者在研究中将档案与上述成文文献以及族谱、碑刻、文学资料等结合起来,并注意与不同地区,特别是华南地区、华北地区、徽州地区、巴蜀地区进行比较研究,以世界的眼光探求中国传统法律文化,既要有宏观眼光,又需有深入考证,既注目于古,也有感于今,并与国外学者展开有深度的学术对话应是今后档案整理与研究的可能路向。文章出处:.《北大法律评论》第12卷第1辑